Die Madonna

Im Mai 2023 organisierte der Geschichtskreis Lenting einen Vortrag über eines der wertvollsten in Lenting erhaltenen Kunstwerke, die gotische Mondsichelmadonna in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Der Künstler Stefan Weyergraf Streit konnte durch vergleichende Stilanalyse und Quellenforschungen die Herkunft dieser besonderen gotischen Marienfigur aus der Zeit um 1510 aufklären. Sie steht heute vor dem rechten Pfeiler des Chorraums der Lentinger Kirche (Foto). Unter ihren Füßen ist eine Mondsichel zu sehen, daher der Name dieser Figur.

Schon das Urpatronat der ältesten romanischen Lentinger Kirche war der Muttergottes gewidmet. In der Kreuzfahrerzeit entstand dann das bis heute gültige Pfarrpatronat von Sankt Nikolaus. Im heutigen barocken Hochaltarbild wird das Doppelpatronat von Maria und Nikolaus ebenfalls noch sichtbar.

Der spätgotische Flügelaltar

Ursprünglich stand diese Mondsichelmadonna aber nicht allein wie heute. Sie war vielmehr der Mittelpunkt in einem spätgotischen Flügelaltar, flankiert von weiteren Heiligen. Stefan Weyergraf Streit hat aufgrund seiner Forschungen die nebenstehende Rekonstruktion dieses Retabel-Altars erstellt. Unter der reich geschnitzten Bekrönung sieht man im Altarschrein (von links) die Heiligenfiguren von Sebastian, Nikolaus, Maria, Wolfgang und Katharina. Die Flügel waren außen bemalt, die Heiligen innen wohl Reliefs, die in der Mitte geschnitzte Holzfiguren. Auf einem Foto aus der Kirche vor 1926 ist noch die heute abhanden gekommene gotische Nikolausfigur zu sehen. Das einzig erhaltene Relikt aus diesem Altar ist die Mondsichelmadonna, die in der Mitte steht.

Merkwürdig ist, dass hier der Hl. Wolfgang als Bistumspatron von Regensburg aufgestellt wurde und nicht der Hl. Wiilibald, obwohl ja Lenting schon immer dem Bistum Eichstätt angehörte.

Lentinger Pfarrer und Stifter Dr. Wolfgang Crener

Die Erklärung dafür liegt beim damaligen Lentinger Pfarrer Dr. Wolfgang Crener. In seine Amtszeit fällt die Errichtung des beschriebenen Lentinger Altars, für den er die Figur seines Namenspatrons Wolfgang gestiftet hat. Dr. Crener hatte 1496 seine Regensburger mit der Lentinger Pfründe getauscht, um an der Ingolstädter Universität einem Lehrauftrag nachzugehen. Er wohnte in Ingolstadt, die Seelsorge in Lenting übertrug er wie sein Vorgänger Vikaren (Stellvertretern), die in Oberhaunstadt untergebracht waren.1502 wurde Crener im Tiroler Hall erster Prediger an der dortigen Heiltums-Stiftung, gleichzeitig blieb er aber Pfarrer von Lenting bis zu seinem Tod 1515.

Die Künstler der Lentinger Madonna

An welche Kunstschaffenden mag sich Pfarrer Wolfgang Crener gewandt haben? Wie andere Professoren hat er sich von dem Ingolstädter Maler Gabriel Herlin (aus Nördlingen) ein Wappen malen lassen. Es liegt nahe, dass er sich bei dem bekannten Meister Herlin auch einen Altar-Entwurf zeichnen ließ. Die Bilder für die klappbaren Flügel sind wohl in der Herlin-Werkstatt entstanden. Gabriel Herlin arbeitete für den Herzog, das Neue Schloss, das Münster, aber auch für Pfarreien im Umland.

In Herlins Heimatort Nördlingen betrieb sein Vater Friedrich Herlin eine angesehene Malerwerkstatt. Herlin kannte somit auch die Bildhauer-Werkstatt des Nördlinger Peter Strauß genannt Trünklin, der unter anderem für das Kloster Heilsbronn viele Altar-Figuren geschnitzt hat.

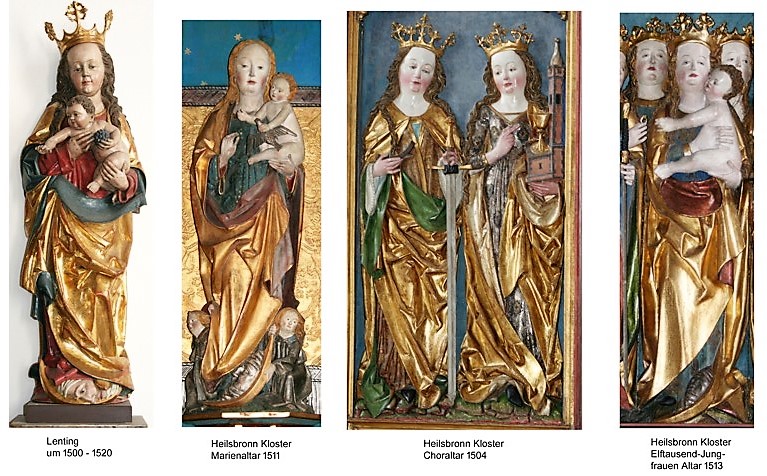

Gerade seine Heilsbronner Skulpturen wie z.B. die „Elftausend Jungfrauen“ gleichen der Lentinger Madonna wie Schwestern, auch ähnlich in Haltung und Gewandung, wie die untenstehenden Vergleichs-Bilder zeigen.

Die folgenden typischen Merkmale tauchen immer wieder bei Werken von Strauß/Trünklin auf: Das zu tief sitzende Knie, die hohe Stirn, die Grübchen, die Asymmetrie im Gesicht, v.a. die schiefe Augenstellung, die als Stilmittel für eine natürliche Lebendigkeit eingesetzt wurde und sich abhebt von der strengen Symmetrie und Stilisierung eines Veit Stoß in Nürnberg. Ebenso das „zappelige“ Jesuskind, das förmlich dem Betrachter in die Arme springen will. All diese Merkmale treffen auch auf die Lentinger Madonna zu.

Eine weitere Stil-Nähe besteht zu den von Peter Strauß geschaffenen Heiligenfiguren des Nördlinger Salvator-Altars, bei dem kooperativ auch die Ulmer Werkstatt Michael Erhart und Sohn Bernhard beteiligt war.

Fazit: Die übereinstimmenden Stilmerkmale verweisen eindeutig auf die Herkunft der Lentinger Madonna aus der Nördlinger Werkstatt des Peter Strauß genannt Trünklin mit Einflüssen von der Augsburger und Ulmer Erhart-Schule.

Autoren: Stefan Weyergraf Streit, Walter Baumgärtner, 2023