Chronik von Lenting

Frühgeschichte

Auf Lentinger Gebiet gab es schon seit der Jungsteinzeit einzelne Siedlungsplätze, das beweisen Bodenfunde aus dem Ortskern und der Lentinger Flur. Einige Fundstücke sind im Ingolstädter Stadtmuseum (Raum 5 und 8) und im 1.Stock unseres Rathauses ausgestellt.

Ein bekannter Fund ist die Tonstatuette einer römischen Muttergottheit mit Säuglingspaar (Foto), die 1929 auf einem Acker in der Lentinger Flur Greut gefunden wurde. Standort: Stadtmuseum Ingolstadt, Raum 8, Datierung: römische Kaiserzeit um 200 n.Chr., Höhe: 14 cm.

Als sogenanntes Bodendenkmal zeigt der Bayerische Denkmalatlas die Straße der römischen Kaiserzeit von Kösching nach Gaimersheim, die entlang der späteren Bahnhofstraße und Guttenbergerstraße durch das heutige Dorfgebiet verlief. (www.geoportal.bayern.de/bayernatlas-klassik/)

Die bajuwarische Dorfgründung nach 500

Erst zu Beginn des Mittelalters, also zwischen 500 und 700 n.Chr. kam es im Zusammenhang mit der bajuwarischen Besiedlung des Donauraumes zur Dorfgründung von Lenting. An den Ortsnamen auf -ing oder -ingen erkennt man, wo bajuwarische Sippen mit ihren Anführern sich damals niederließen. Auch Reihengräberfunde im Bereich der Ganghoferstraße führen auf die Spur der Bajuwaren, die ihre Friedhöfe immer in der Nähe ihrer Siedlung anlegten. Das abgebildete bajuwarische Kurzschwert wurde 1975 neben anderen Grabbeigaben beim Kelleraushub an der Ganghoferstraße gefunden. Der ursprüngliche Griff am rechten Ende ist verwittert.

Lenting im Mittelalter

„Burgstall des hohen Mittelalters“ schreibt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zum Lentinger Kapellenberg (www.blfd.bayern.de). Das heißt, im hohen Mittelalter etwa 1000 – 1300 befand sich auf dem höchsten Punkt Lentings eine Burg. 1975 wurde auf Grund der Inschrift des Grumbach-Epitaphs („zu alten Burck..“) von Lehrer Georg Pfeilschifter mit Unterstützung der Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege auf dem Plateau der Kapelle neben dem Kindergarten St. Nikolaus eine Schürfgrabung vorgenommen. Dabei wurden noch vorhandene Reste einer Burgmauer und Tonscherben gefunden und amtlich bestätigt.

Seit ihrem Aufstieg zu Herzögen 1180 dehnten die Wittelsbacher ihren Besitz kontinuierlich aus. So erbten sie 1204 auch die Grafschaft Vohburg, aus der sie ihr Amt Vohburg schufen. 1231 entstand das älteste wittelsbachische Herzogsurbar (Besitzverzeichnis). Darin erscheint Lenting erstmals in einer schriftlichen Urkunde. Die jährlichen Einnahmen (Gilt) des Herzogs aus 15 Anwesen in Lenting werden darin genau aufgezählt. Hier der Anfang dieser Urkunde:

„In dem ampte ze voburch. Lentingen, ain hofe, der giltet siben mvtte waitzen vnd sehs mvtte hebern, ain halben mvtte bonen, driv swin, div aines halben pfvndes wert sin, vier gense, ahte hvnre. Der ander hof in dem selben dorf, der giltet alse vil. … “

„In dem Amt Vohburg. Lentingen, ein Hof, der gibt sieben Mutte Weizen und sechs Mutte Haber, einen halben Mutte Bohnen, drei Schweine, die ein halbes Pfund wert sind, vier Gänse, acht Hühner. Der andere Hof in dem selben Dorf gibt ebenso viel ab….“ usw. (1 Mutte = 4 Scheffel, 1/2 Pfund = 180 Pfennige) Quelle: Monumenta Boica, Bd.36a, S.93 ff.

Hofmark Lenting ab 1305

Nach dem Aussterben der Hirschberger Grafen 1305 verlieh das Wittelsbacher Landgericht Vohburg die Dorfherrschaft in Lenting an wechselnde Adelsfamilien der Lentinger Hofmark. Ein Hofmarksherr übte die niedere Gerichtsbarkeit aus, er konnte über seine Untertanen zu Gericht sitzen, soweit keine Blutstrafe gefordert war. Außerdem hatte er die Polizeigewalt in seinem Hofmarksbereich, er konnte Verbriefungen notarieller Art vornehmen (z.B. einen Übergabevertrag) und er musterte seine Männer für den Kriegsdienst. Die adligen Freiherren und Barone wohnten allerdings nur gelegentlich im Lentinger Schloss, sie besaßen meist mehrere Herrschaftssitze. Die Schlossgebäude verwaltete ein „Hausmeister“, die Landwirtschaft ein Gutsverwalter. Um die Übeltäter kümmerte sich der Hofmarksrichter mit seinem Gerichtsdienerund für die Urkunden gab es einen Hofmarksschreiber.

Die Lentinger Hofmarksherren im Überblick

1368 – 1453 Die Ellenbrunner waren die ersten nachweisbaren Hofmarksherren. 1439 kauften sie das Dorfgericht Hepberg dazu, seitdem waren die Lentinger und die Hepberger Hofmark meist in Personalunion verbunden.

1453 – 1494 Die Thanner von Thann Adelige aus Thann an der Altmühl bei Großenried, verschwägert mit den Ellenbrunnern

1494 – 1560 Die Freiherren von Grumbach Ein Rittergeschlecht aus Burggrumbach bei Würzburg, Konrad von Grumbach starb 1503, sein Sohn Friedrich heiratete 1510 Argula von Stauff und war 1515-1524 Pfleger von Dietfurt.

1560 – 1571 Die Grafen von Schlickh Die Familie des 2. Ehemanns der Argula, Burian von Schlickh, erhob nach Argulas Tod 1554 Erbansprüche auf die Lentinger Hofmark.

1571 – 1605 Von Hundt zu Sulzemoos Wiguleus von Hundt war herzoglich-bayerischer Hofrat und Professor in Ingolstadt. Er entdeckte auf Burg Prunn eine Abschrift des Nibelungenlieds. 1588 erbte sein Sohn Wiguleus Hundt die Hofmark.

1605 – 1607 Freiherr Georg Purchhauser von Zulling Fürstlicher Rat und Pfleger in Vohburg

1607 – 1620 Freiherren von Preysing verwandt mit Purchhauser

1620 – 1730 Die Freiherren von Lichtenau waren verschwägert mit den Purchhausern, 1677 Umbau des Lentinger Schlosses

1730 – 1740 Graf Carl von Lodron aus einem Grafengeschlecht italienischen Ursprungs, hatte Besitztümer in Niederbayern und war gleichzeitig Hofmarksherr von Wackerstein.

1740 – 1746 Baron Felix Müller von Gnadenegg stammte aus der Hofmark Gnadenegg in Neuburg an der Donau, 1746 barocker Schlossneubau in Lenting nach der Kriegszerstörung von 1743.

1748 – 1764 Baron Heinrich von Pechmann Generalmajor der kurfürstlich bayerischen Kavallerie, Regimentsinhaber. War gleichzeitig Schlossherr der Hofmarken Schönbrunn und Zandt.

1768 – 1805 Die Edlen von Stubenrauch gerieten um 1805 auf die Gant, so dass der bayerische Staat den Besitz übernahm. Mit den Stubenrauchs enden 500 Jahre Hofmarksgeschichte in Lenting.

Holzrechte und Häuserverzeichnis 1416

„Vorst gelt zu Kesching“ – so hieß 1416 ein Urbar des Ingolstädter Herzogs Ludwig, das die Geld- und Naturalleistungen aller Lentinger Bauern aufzählte, die sie für ihre jährliche Holzfahrt in den wittelsbachischen Köschinger Forst zu zahlen hatten. Mit dieser Quelle haben wir das älteste Häuserverzeichnis von Lenting mit den Namen der damaligen Bauern. Es werden insgesamt 20 Lentinger Höfe mit11 Grundherren genannt. Die meisten Höfe gehörten dem Landgericht Vohburg und dem Ellenbrunner Hofmarksherren, daneben tauchen 6 kirchliche und 3 adlige Grundherrn auf Diese Art der Herrschaftsaufteilung in einer sogenannten offenen Hofmark blieb typisch für die Lentinger Dorfgeschichte vor 1800.

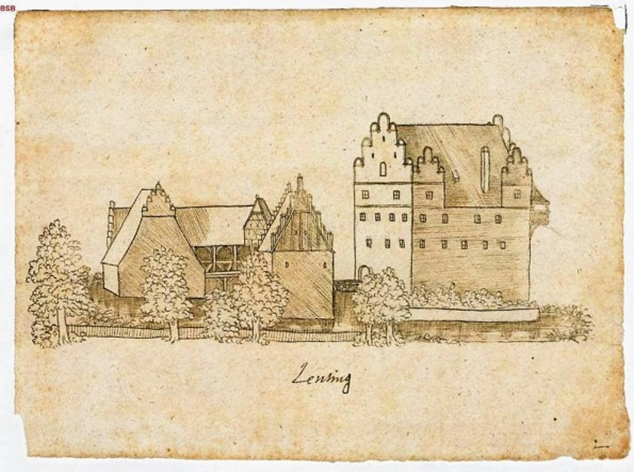

Das Wasserschloss Lenting

Das Gründungsjahr des Schlosses ist bisher unbekannt. Um 1560 entstand die nebenstehende Zeichnung des Mathematikers und Kartographen Philipp Apian vom Schloss Lenting. Herzog Albrecht hatte die kartografische Erfassung Bayerns in Auftrag gegeben. Man sieht einen burgähnlichen Schlossbau, vergleichbar mit dem Neuen Schloss Ingolstadt, das zwischen 1400 und 1500 erbaut wurde.

Die Freiherren von Lichtenau haben das Schloss 1677 umgebaut, so wie es im Kupferstich von Michael Wening von 1701 zu sehen ist. Im Österreichischen Erbfolgekrieg 1743 wurde das Wasserschloss zerstört, jedoch 1746 durch den Baron Müller von Gnadenegg mit zwei barocken Schlossflügeln wieder aufgebaut. Aus dieser Zeit ist der nördliche Flügel bis heute erhalten.

Lenting in der Neuzeit

1562 beginnen die Lentinger Pfarrmatrikel, also die vollständigen Tauf-, Heirats- und Sterbeeinträge über alle Lentinger Einwohner durch die Ortspfarrer in den Kirchenbüchern. Das ist eine wichtige Quelle für Lentinger Familienforscher.

1563 wurde in Lenting auch der erste Lehrer und Mesner eingesetzt, sein Name war Michael Fielsack. Ein Schulmeister musste damals alle Schulkinder des Dorfes allein unterrichten und wurde vom Pfarrer kontrolliert. 1591 wurde neben dem Kirchenfriedhof das erste Schulhaus errichtet, das glechzeitig Lehrerwohnung war. So begann auch im damaligen Bauerndorf Lenting die Neuzeit.

In der Napoleonzeit sind auch die bayerischen Dörfer vom politischen Wandel betroffen; Lenting wechselte vom wittelsbachischen Pfleggericht Vohburg zur Verwaltung des Landgerichts Ingolstadt, gleichzeitig endete mit dem Aussterben der Edlen von Stubenrauch auch die Lentinger Hofmarksgeschichte.

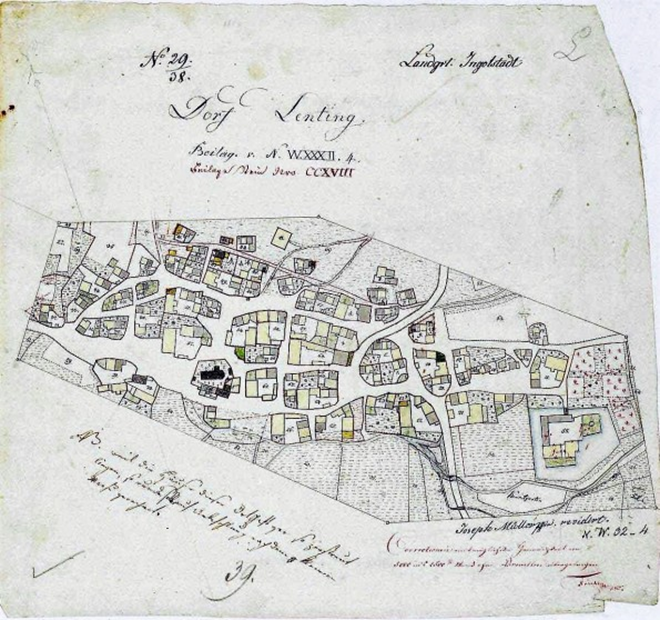

Im Zuge der flächendeckenden staatlichen Vermessung Bayerns entstand 1813 die erste genaue Katasterkarte von Lenting mit allen Grundstücken und Häusern (Abbildung). Zum ersten Mal wurden damit auch Hausnummern eingeführt.

www.bayerische-landesbibliothek-online.de/ortsblaetter

Auf diesem Ortsblatt von 1813 endet das bewohnte Dorfgebiet im Osten beim Wasserschloss (Hausnr.65), im Westen bei der heutigen Hirschbergstraße und im Norden beim Kapellenberg. Lenting war 1813 ein Bauerndorf mit 65 Hausnummern und 310 Einwohnern.

Der Ingolstädter Landrichter Joseph Gerstner hat 1837 die Fakten über die Marktorte und Dörfer des Landgerichts Ingolstadt zu Papier gebracht, und zwar unter dem Titel „Geschichtstafel und Statistik des Königlichen Landgerichts Ingolstadt im Regenkreise. Ingolstadt 1837“. Darin liest man, dass Lenting 386 Einwohner in 70 Wohnhäusern hat, die Einwohnerzahl war also seit 1810 um fast 25 % gewachsen.

1865 wurde eine Feldkapelle auf dem höchsten Punkt Lentings an Stelle der früheren Linde gebaut. Dorthin ging die jährliche Wendelinprozession mit Segnung der Haustiere. Die Straße davor heißt deswegen heute Kapellenweg.

1870 wurde auf Anregung von Lehrer Morshäuser die Freiwillige Feuerwehr Lenting gegründet. Damit ging Lenting den Nachbargemeinden mit gutem Beispiel voran, bei denen sie schon kurz nach der Gründung Brände löschen musste.

Der Wandel ab 1900

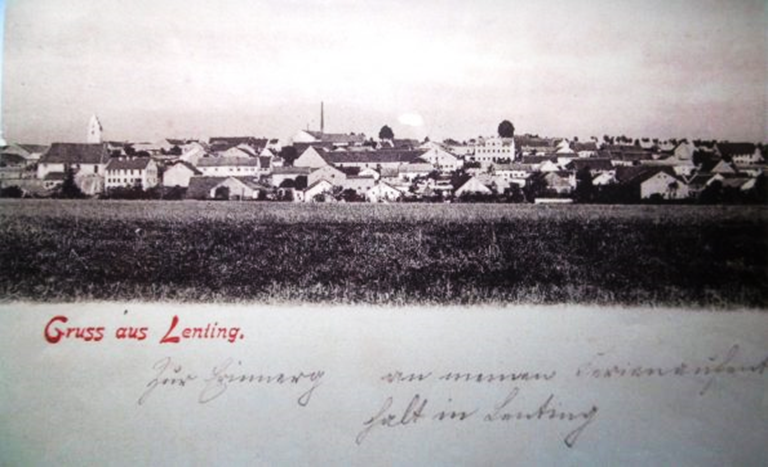

Auf dieser Postkarte von 1920 sieht man in der Mitte den Schornstein der Ziegelei, links die Kirche vor der Erweiterung, daneben die Schule. Mit dem Bau der Dampfziegelei am Nordrand des Ortes begann 1900 die Industrialisierung auch in Lenting, 1904 kam ein Sägewerk in Bahnhofsnähe dazu. Ebenfalls 1904 wurde die Lokalbahnlinie Ingolstadt–Riedenburg mit dem Bahnhof Lenting eröffnet. Das alles brachte mehr Arbeiter ins Dorf, aber auch die Mobilität zu den Arbeitsplätzen und Geschäften in Ingolstadt. Auf der Bahnlinie lief der Personenverkehr bis 1972, heute ist die ehemalige Bahnstrecke ein beliebter Radweg.

Eine Folge des Wandels war auch die Gründung einer 3. Gastwirtschaft, denn mehr Arbeiter bedeuten mehr Wirtshausbesucher. 1905 hat der Brauereibesitzer Josef Ponschab den Haberbauernhof gekauft und dort das Gasthaus zur Hofmark eingerichtet. 1911 erwarb Anton Maier aus Hepberg das Gasthaus, daher kam der Hausname „Maierwirt“ auf. Um 1980 erstellte Herrnbräu den Neubau, wie wir ihn heute sehen.

1925 begann die Erweiterung der Pfarrkirche St. Nikolaus auf Betreiben des Lentinger Pfarrers Joseph Guttenberger. Nach Plänen des Münchner Architekten Haindl wurden zwei Seitenschiffe angebaut und der gesamte Kirchenbau verlängert. Gleichzeitig wurde auch der Kirchenfriedhof vergrößert und darin eine Leichenhalle errichtet.

An der Wettstettener Straße entstand 1927 die erste „Kinderbewahranstalt“, betreut bis 1969 von den Schwestern des Klosters Oberzell bei Würzburg. Erst 1972 erfolgte der Neubau des heutigen Kindergartens St. Nikolaus im ehemaligen Steinbruch am Kapellenweg, 1992 kam der zweite Kindergarten St. Josef dazu.

Schon 1932 baute man die Umgehungsstraße Ingolstädter und Nürnberger Straße. Vorher musste der gesamte Durchgangsverkehr über die Alte Landstraße laufen, wo es an der steilen Stelle beim Lukaswirt oft zu Unfällen kam. Am rechten Rand ist die Ziegelei erkennbar.

1936/38: Der Bau der Autobahn durch das Ortsgebiet brachte Lenting weitere Vorteile: Für viele Lentinger gab es dadurch Arbeit und Verdienst, auch für Frauen in der Autobahnkantine; und im Osten entstand ein Gewerbegebiet, von dem Lenting bis heute profitiert. 1976 wurde schließlich auch die Autobahnausfahrt Lenting gebaut.

Die Nachkriegszeit

Nach 1945 fanden einige hundert Flüchtlinge und Vertriebene in Lenting eine neue Heimat. An der Aussegnungshalle im Gemeindefriedhof erinnern vier Wappen an ihre verlorenen Heimatgebiete, nämlich das Sudetenland, Schlesien, Banat (Ungarndeutsche) und Pommern. Nach anfänglichen Problemen mit der Wohnraumversorgung haben sich die Neubürger vor allem im Ziegeleiviertel, Dichterviertel und am Gänsberg angesiedelt und in Lenting integriert.

1952 erhielten die Lentinger endlich Wasserleitungen anstatt der Dorfbrunnen. Ab 1961 folgte dann auch schrittweise die Kanalisation. 1956 wurde der Manterinbach begradigt und die Bachufer befestigt. Seitdem mussten die Bachanwohner keine Überschwemmungen mehr erleiden.

1958/59 entstand die dringend benötigte neue Volksschule im Steinbruchgebiet „Am Gstocket“ (Foto). Initiator dieser weitsichtigen Entscheidung war Gründungsrektor Ernst Rauwolf. Es war nun genügend Platz vorhanden für mehrere Erweiterungsbauten bis 1977 einschließlich einer Dreifachturnhalle. Die Entwicklung führte zu einer Mittelpunktschule mit Schulverband auch für Schüler aus den umliegenden Orten.

Die Entwicklung ab den 1960er Jahren

1964 bis 1967 wurde die 464 km lange Transalpine Pipeline (TAL) zwischen dem Adriahafen Triest und Bayern gebaut. Eine der wichtigsten Entscheidungen des Gemeinderats Lenting war es, der TAL die Grundstücke für die Kopfstation zur Verfügung zu stellen. Dies brachte Lenting nicht nur hohe Steuereinnahmen, sondern auch die Ansiedlung von Industriebetrieben im östlichen Gemeindegebiet.

Mitte der 60er Jahre baute die Auto Union für ihre Arbeiter im Lentinger Norden elf Wohnblöcke für etwa 800 Bewohner. In der Nachbarschaft dazu entstand 1966 „Am Schanzl“ das Evangelische Gemeindezentrum mit Kirchenraum.

Die Nähe zu Ingolstadt ließ die Einwohnerzahl Lentings ständig anwachsen. Dies führte zur Errichtung immer weiterer Bebauungsgebiete in Lentings Norden und Westen. So vollzog sich seit den 1960er Jahren der Übergang vom Dorf zur stadtnahen großen Wohngemeinde.

Lentings Einwohnerentwicklung:

| Jahr: | Einwohner Lentings: | Quelle: |

| 1813 | 310 | Urkataster |

| 1836 | 386 | Landrichter Gerstner |

| 1875 | 471 | Volkszählung |

| 1925 | 684 | s.o. |

| 1939 | 835 | s.o. |

| 1950 | 1477 | s.o. |

| 1970 | 2802 | s.o. |

| 1987 | 3826 | s.o. |

| 2011 | 4654 | Zensus |

1972: Bei der Gebietsreform in Bayern wurde der Landkreis Ingolstadt aufgelöst und Lenting kam zum vergrößerten Landkreis Eichstätt. 1974 erreichte Lenting 3000 Einwohner und gewann den Titel „Schönstes Dorf von Oberbayern“. 1978 entstand die Verwaltungsgemeinschaft Lenting mit Hepberg, Stammham und Wettstetten. Die zwei Letzteren traten aber schon 1980 wieder aus, 1994 wurde die gesamte VG aufgelöst.

Bis 1984 war die Gemeindeverwaltung im alten Schulhaus neben der Kirche untergebracht. Die Räume reichten schon länger nicht mehr aus, daher baute sich die Gemeinde 1984 gegenüber der Schule ein neues Rathaus mit Gemeindebücherei. Die alten Schul- und Verwaltungsgebäude neben der Kirche wurden 1985 abgerissen.

1991 entstanden auf dem Gelände „Am Bergfürst“ neben dem Volksfestplatz die Neubauten des Feuerwehrhauses, des Bauhofs und der Vereinsgebäude.

2018 errichtete der Landkreis Eichstätt auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Lenting sein Dienstleistungszentrum für das östliche Kreisgebiet, das die bisherige Zweigstelle in Ingolstadt ersetzte.

Autoren: W. Baumgärtner, G. Pfeilschifter, A. Müller, W. Jakob